運転資金を借入する目安と期間

中小企業経営者や個人事業主が運転資金を融資によって調達するときは、日本政策金融公庫や銀行融資といった低金利融資を第1に考えるでしょう。

金利負担を考慮することは大事ですが、借入金額や返済期間も大事な要素のひとつです。

日常的に発生する運転資金のような事業融資は、次に借入することも考慮して利用する必要があります。

今回は事業資金の中でも特に運転資金を借入するときの融資金額の目安や返済期間について解説しましょう。

運転資金の借入金額の決め方

どこから運転資金を借入するにしても、金融機関がもっとも嫌うのは融資金額の水増しです。

つまり必要以上の借入をするということは、どこか経営に問題があると判断するからです。

そのため融資金額は必要な運転資金よりも少ないか、同じ金額で申込することが基本です。

運転資金の種類

運転資金にはいくつか種類があり、それぞれ特長があるのでよく理解しておきましょう。

・経常運転資金

もっとも一般的な運転資金で日常必要となる運転資金はほとんど経常運転資金となります。

買掛金、人件費、地代家賃なども経常運転資金です。

・増加運転資金

売上が増加するに伴って増加する経費を補うための運転資金です。

月商が増えてもすぐには現金化とならない場合のつなぎ融資の意味があります。

・減少運転資金

売上減少によって必要となる運転資金です。

増加運転資金に比べて後ろ向きの資金なので、根本的な対策をする必要があります。

・季節運転資金

毎年決まった時期に発生する運転資金で、従業員へのボーナス支給に伴うものが代表的です。

また、季節商品の仕入資金なども季節運転資金のひとつです。

翌年も同様に発生するので融資で対応する場合は1年以内の返済が基本です。

・設備未払金決済運転資金

設備資金でも未払いがある場合は、半年以上経過していれば運転資金の扱いとなります。

半年以内であれば設備資金として融資を受けられるので、運転資金よりも有利な条件で借りられます。

未払いには早めに対応することが大切です。上記の運転資金の中で、もっとも一般的な経常運転資金についてもっと詳しく解説しましょう。

経常運転資金の目安

経常運転資金は正常運転資金とも呼ばれているように、恒常的に必要な運転資金なので、常にいくら必要かを把握しておきましょう。

在高(ありだか)方式を使えば、経常運転資金は簡単に算出できます。

経常運転資金=(受取手形+売掛金+棚卸資産)-(支払手形+買掛金)

上記計算式では収入となる売掛金や受取手形などから、支払が必要な支払手形や買掛金を差し引いた金額が経常運転資金となります。

この経常運転資金の金額が現金や預金で補えるのであれば、融資による資金調達は不要です。

しかし、これは理想的なことで現実的に経常運転資金は毎月一定ではなく、現金や預金では不足するのが現実です。

しかし、経常運転資金を算出しておけば、どれくらいの金額を融資でまかなえばよいのかはっきりします。

銀行融資審査では資金使途の根拠が必要

銀行対策としても経常運転資金を借入する金額の根拠が必要となります。

まずは窓口となる銀行担当者が納得しなければ、審査を通過することは難しくなります。

経常運転資金の計算による根拠を示すことは最低限度必要なことです。

さらに毎月桂樹お運転資金を算出し、それを元に資金繰り表を作成しておくことも効果的です。

常に運転資金を把握してしっかりと管理しているということをアピールする以外にも、根拠がはっきりした融資であることも印象づけられます。

また、融資だけではなく会社経営をする上でも自社の運転資金を把握しておくことは重要です。

融資の返済期間にも根拠が必要

とりあえず融資さえ受けられれば、返済期間は最長にして支払を楽にしようという考え方は、金融機関ではルーズという印象となります。

返済期間も根拠を持って決めましょう。

運転資金の種類によって返済期間を決める

もっともわかりやすいのが季節運転資金の返済期間です。

半年や1年単位で発生する季節運転資金は、次に必要な時期が明確にわかります。

そのためその前に返済を終了しておくことが必要です。

季節運転資金を2年以上の長期で返済すると、融資残高と返済金額は増え続けるので最終的には行き詰まってしまいます。

融資担当者も季節運転資金の返済を長期で申込すれば、計画性がないと判断するでしょう。

繰り返し融資を利用する場合は特に次の融資のことも考えて返済期間を決定しましょう。

経常運転資金の返済期間

経常運転資金を借入するときも季節運転資金と同じ考え方が必要です。

これには資金繰り表を作成し運転資金の必要な時期を見定めることが大切です。

ある程度、長期間に渡る資金繰り表を作成することで、金融機関にも資金使途の根拠を示すことができ、返済期間の目安もはっきりします。

つまり次回の融資までに完済するか、ある程度残高が減ってから次の融資を受けるという流れにするということです。

融資を一度受けてきちんと支払をすれば信用度が高くなり、次の融資も受けやすくなります。

しかし、前回の融資残高が多すぎると新規融資を受けられない可能性が高くなります。

先の融資をスムーズにするためにも返済期間の設定は重要となります。

赤字でも銀行融資を受ける方法

銀行が融資をする場合はきちんと返済してもらうことが前提なので、赤字企業への融資は慎重になります。

それでも赤字の場合はすべて融資が却下になるというわけではありません。

同じ赤字でも融資の可能性があるケースをご紹介しましょう。

赤字の原因が一時的な場合

赤字の原因が一時的なものであることがはっきりしていれば、審査を通過する可能性は高くなります。

例えば、赤字の原因が「在庫処分」「貸倒損失」「退職金」「固定資産売却損」といった一過性のものであれば、決算書上は特別損失に計上します。

反対にいえば特別損失が原因で赤字になり、経常利益がプラスであれば審査を通過する可能性は高くなるということです。

特にそれまで黒字経営であれば有利になります。

具体的な根拠を示して融資担当者に理解してもらいましょう。

経営改善計画書の作成

銀行融資では基本的に企業の格付に基づいて融資が行なわれます。

つまり格付が下げられると収支の可能性がそれだけ低くなります。

そして赤字に転じた場合は格付が下げられる可能性が高くなるのです。

それを避けるためには赤字の理由や、今後黒字に転じるということを合理的に説明する必要があります。

しかし、口頭で融資担当者に説明しても、融資担当者が時間をさいて審査担当者を説得する資料を作成することはありません。

そのため自分で説得材料となる資料を作ることが大切です。

効果的な方法としては「経営改善計画書」の作成です。

ただし具体的で効果的な経営改善策を盛り込んで、融資担当者を説得できる合理的な経営改善書でなければ効果はありません。

もっとも赤字要因となることが多い人件費を削減する方策、リストラ、役員報酬カットなどを、具体的な数字を盛り込んで改革書を作成しましょう。

経営改善計画書は融資担当者だけでなく、審査担当者にも資料として届くので、必ず文書として作成しましょう。

銀行融資以外の事業融資

銀行融資はもっとも一般的な事業資金調達方法ですが、場合によっては銀行以外の融資を利用したほうが有利になる場合もあります。

資金調達方法は数多く持っているほうが経営には有利なので、銀行融資以外の融資方法のメリットを覚えておきましょう。

・日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)

もっとも低金利なので開業資金や設備投資に利用することが多い日本政策金融公庫ですが、運転資金の融資も取り扱っています。

無担保・無保証人での取り扱いも可能で、個人事業主でも利用できます。

・信用保証協会

銀行と連動して80%の保証割合で融資を実行します。

連帯保証人を求められたときに信用保証協会付きの融資に申し込めば、保証料はかかりますが信用保証協会が連帯保証人となって融資実行が可能になります。

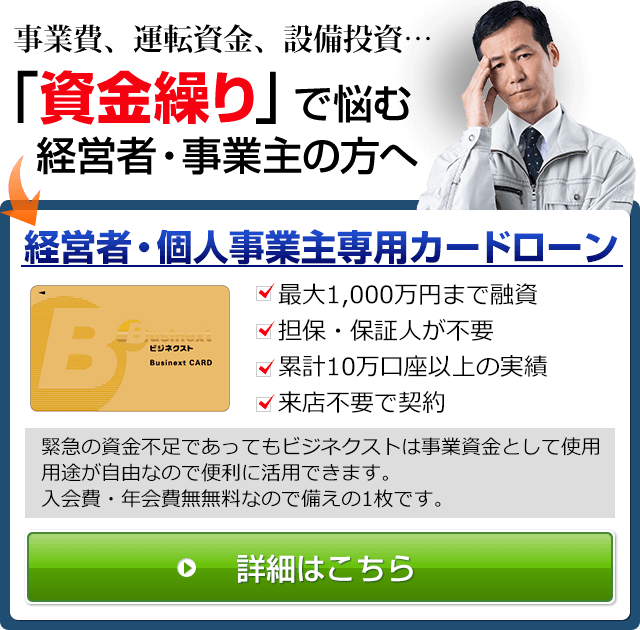

・ノンバンク融資

消費者金融会社、リース会社、信販会社などのノンバンクも事業者向け融資を取り扱っています。

個人事業主向けのビジネスカードローン、ローンカードなどのローン商品も発行していて、少額・短期のつなぎ資金に便利です。

最大年18.0%の高金利で、利用限度額も大きくないということを忘れずに、短期利用を基本として利用しましょう。

上記以外にも地方自治体の制度融資もあるので、ふだんから広く融資制度の情報を集めておきましょう。

まとめ

運転資金の借入には「資金使途」「借入金額」「返済計画」が重要です。

金融機関にそれぞれの根拠を示すだけの資料を作成して融資申込をすれば、審査を通る可能性は高まります。

特に運転資金は日常的に必要となる資金なので、万全な体制で融資申込をしましょう。

また、同時に融資に頼る運転資金調達を改善することも忘れないようにしましょう。